8月某日、尾白川渓谷へ滝を目当てに行って来たのですが、それを調べる際、その北にある日向山が気になっておりました。

渓谷なのでやはり紅葉とのマッチングだなと思い、秋になったら今度は尾白川渓谷経由で日向山登ろうと思っていたわけですが、先日時間ができたのでどこかへ登ろうと思い立ち日向山に登ってきてしまいました。

思った通りまだ紅葉には早かったわけですが…。

ここからお伝えする写真は8月に行った際のものが含まれています。

今回は尾白川渓谷においてはあまり写真を撮らなかったもので。

前回8月に訪れた際は、8人ほどのグループで山登りをしない方も多かったので思っていたよりも時間が掛かりました。

11時10分頃出発して最後の不動滝まで途中でのお昼を含めて3時間程掛かったはずです。

途中30分以上は休憩していますが2時間以上は確実に掛かっております。

左の夏らしい写真はもちろん8月の際の写真です。

駐車場のところに売店があるわけですが、先日はもちろんラムネを冷やして売ってなんぞおりませんでしたよ、ええ。川の近くにも売店があるのですがこちらは閉まっておりました。閉店ガラガラ。

今回はひとりでの訪問です。

こちらの写真を見ていただくと中央上に不動滝がありますが、その先錦滝までの区間に☓がついております。

この区間は途中で尾白林道に合流するのですが、その区間が崩落のため通行止めになったからか推奨されておりません。はっきり言うと通行止めです。このルートは自分で自分のお尻を拭ける方のみお願いします。

ただ、崩落場所は林道なのですがどのマップを見ても不動滝から林道までの区間に☓がついています。

実際、私が行った印象ではどこのことを言っているの?という感じでありまして、林道までの間に通行止めになるようなところも特にないという感想です。強いて言えば、不動滝手前で吊り橋を渡り、すぐ裏を進んでいくと最近はあまり人が歩かなくなったからか、道が少々曖昧になりつつあるといった印象を持った程度です。しかしテープもありますし、階段が残っていたり付いていたりしますので何も考えずに歩かない限りは問題ないのかなと私は思いました。あくまで個人的な感想です。

ただ林道自体は崩落が起きているということもあり、再発防止策も特に無いので通行止めにしているのかもしれません。現場まで行ってから危険ですと言われても困るだろうから図の中ではこの区間に☓を付けてくれている可能性が高いです。

10:08 尾白川駐車場出発

夏は川でのバーベキューなどで大賑わいだった尾白川駐車場も当時に比べるとかなりひっそりしています。バーベキューをやっているものなんぞひとりもおりませんでしたね。

同じように渓谷歩きが目的のグループやペアも何人かおりましたがこちらも8月ほどではありませんでした。

前回は駒ヶ岳神社や滝などを端から見ながらでしたが今回はずんずん進みます。

ちなみに尾白川は渓谷道の他にも下山道?がありまして、こちらから行った場合神蛇滝のすぐ先あたりで合流しています。

渓谷道はそこそこ険しいところもありますので、スレ違いが困難な場所もありますのでお戻りの際は下山道をご利用下さい。

西沢渓谷にしてもそうだったのですが、涼を求めてお散歩気分で行こうと思うと渓谷というのは思っているより足場が悪いところも多く、トレッキングやハイキングレベルを超えてるなという印象です。時折死亡事故が起きるのも行ってみればだいたい納得できます。これらの場所では普段着を着て観光気分で来ているカップルも見ますし、そういう方々は足元もよろしくありませんので注意すべきかと思います。夏に来た際には駐車場警備の方がそのへん注意を促している姿をみました。

尾白川渓谷は西沢渓谷よりもさらに危険レベルは高いかなと思います。

10:37 旭滝通過

この写真は8月の写真になります。

清涼感を求めて渓谷に行きつつも、この西沢渓谷というのは高度感からくるヒヤリという清涼感はあるかもしれませんが、川から結構離れてしまう箇所も多いので、川を感じたいのであれば西沢渓谷のほうがおすすめできるかもしれません。

まあ西沢渓谷についても、復路については川から離れてしまいますが。

10:50 神蛇滝通過

8月に訪れた際にはここで昼食をとりました。ここまで2時間近く掛けてきた気がしますが今回は40分です。倍以上のペースで歩いていることになりますね。どんだけゆっくりだったんでしょう。まあ写真を結構撮ったりもしていたので案外そういうのも時間を取られるわけですが。

11:20 不動滝吊り橋通過

70分ほど掛かって不動滝吊り橋に到着です。

この少し先で買ってきたおにぎりを食べました。あと朝食の為に買った菓子パンを2/5ほど。

前回富士山の時のシャリバテの教訓も虚しく?おにぎりをひとつ食べました。持ってきたおにぎりは2つ、それとカップ麺ですがいざ食べるときには用意が面倒になりまして手を付けず結局ひとつ食べて歩き始めてしまいました。

11:56頃? 尾白林道崩落現場通過

崩落現場になります。もちろん車などは通れませんが、徒歩なら問題ないでしょう。尾白川渓谷の渓谷道やこれから先の日向山への登りのほうがよっぽど険しかったかと思います。

ただ地盤が緩いという判断もあっての通行止めだと思いますのでおすすめしません。

8月に尾白川渓谷に訪れた際に不動滝までとしたのも、自分一人では無いためこのような危険を取ることは良くないとの判断でありました。

転んでも泣かない。自分で自分の尻を拭ける方のみどうぞ。

12:03 錦滝通過

不動滝以降人と会うことはありませんでしたが、錦滝まで来てようやく人と会いました。

ここには3,4組のグループがいたと思います。おそらく矢立石から林道を歩いて来てここから日向山を目指すのではないかと思います。

もちろん逆に下ってきた方もいるのかなと思いますし、結構小さなお子様を連れたご家族の方も何組か下りてきたりしましたがこのルートを下りるのはあまりよろしくないかなと思います。

登る際も木の根を掴んで登るような道ですのでこちらを登って尾根道を下るコースを取るのがいいかなと思いますね。

お子様連れやご高齢の方は特に。あとはグローブも忘れずにどうぞ。

13:00 日向山着

13:00 日向山着

日向山は白砂が頂上付近を覆っています。雪山みたいですね。

ただ錦滝側から登ってくるとここの砂を登るのが意外としんどいんですね(笑)

お昼過ぎでしたので、頂上でお昼を取っている方もいましたし、頂上手前ですれ違うグループも何組かいました。

本当は私もここでお昼にしようと思ったのですが、ひとりだと誰に気兼ねすることもないので、まあお昼もまだいいやと先延ばしです。

頂上では雲の多い天気ではありましたがそれでも八ヶ岳がはっきり見えました。

もっと寒かったり晴れていたらかなり綺麗に見渡せるんでしょうね。

頂上少し手前からの富士山。

雲から少しだけ頭を出してくれました。

どちらかというと、私は富士山に登りたいというよりも、他の山から富士山を見たいという感じの方が強いように思います。

登るにしても眺めるにしても、それだけ富士山に魅せられているのかもしれませんが。

実際三角点は少し離れた木の中にあります。

私は山頂から正規の日向山ハイキングコースがわからずにワサワサと南に向かってコースを取ることになりましたが、ハイキングコースは歩きやすいので気軽に登りたい方はこちらからでしょう。

13:40 尾白林道合流

下りでは20人ほどの団体さんと出会ってしまったのもありますがそれでも駆け下りたのもあり40分ほどで林道まで来ました。

ここには駐車している車も多かったので大半がここから錦滝に行くなりハイキングコースを行くなりして登っているのかなと思います。

あいにく私は尾白川駐車場に停めていますので、林道を横断する形でまた山に入ります。

ここから先は人に会うことはありませんでした。

このあともう一度林道に出るわけですが、林道に出ていいのかそれとも出ること無く下りていくのか判断に迷うところがありました。10mぐらい山に入るも引き返して、林道を数十メートル歩いたところに尾白川駐車場への看板がありましたが若干注意が必要かもしれません。渓谷の方に下りていってしまうとなかなか厄介です。

その後はまた看板もあるのですが、最後の最後溜池のようなところに出ます。ここには水はほとんどない状態で溜池かどうかもわかりませんでしたが、人工的な構造物は他にないのでわかるかと思います。このあたりで私は最後の看板をみたのですがその後のコースがわからずに道無き道をずかずかと下ることになってしまいました。

たしか神社の近くに日向山への分岐があった記憶がありますのできっとそこへ続く道があったのだと思うのですが、はっきり確認できないままほぼ着いたと思いズカズカとコースを取ってしまいました。

下ってきてこの溜池を左に見るあたりでは注意してルートを取りましょう。

14:08 尾白川駐車場着

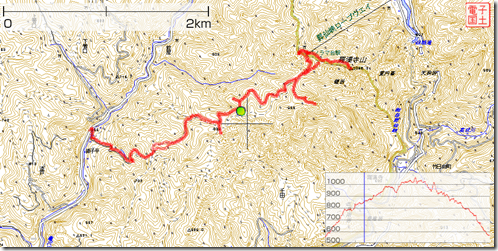

距離:9.4km

時間:4時間 でした。

8月に行った際には不動滝までの往復で4時間23分掛かっています。

今回はひとりでしたし2ヶ月前に行っていて紅葉もなく景色もあまり変わらないということもあり

スタスタ歩いたわけですが、いろいろ景色や写真を楽しんだりご飯を食べたりということを考えたら不動滝までの往復でもそれぐらい見ておくのがいいのかなと思います。

日向山までを見た場合にはなおさらもっと多くの時間を確保しておくのがいいと思います。